将子ちゃん

将子ちゃん棋聖戦って、90期以上開催されているのよね。

・・・もしかして、90年以上前から開催されているの?

いえ。

棋聖戦は1994年までは1年に2期開催されていたため、90期を超えた棋戦となりました。

・・・ということで本記事では、棋聖戦の開催形式、歴史、歴代タイトルホルダー、賞金についてまとめました。

よろしく!更新も期待しているね。

おまかせください!

※ 随時更新いたします。

- 棋聖戦の開催形式がバッチリわかります!

- 棋聖戦の歴史がわかります!

- 棋聖戦の歴代タイトルホルダーもお伝えします

- 将棋を観るのがもっと楽しくなります!!

それでは始めていきましょう!

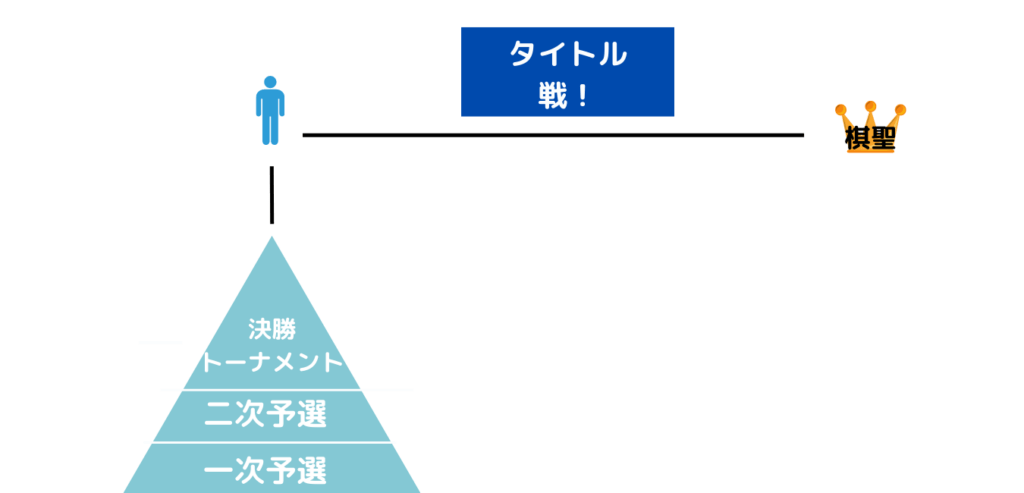

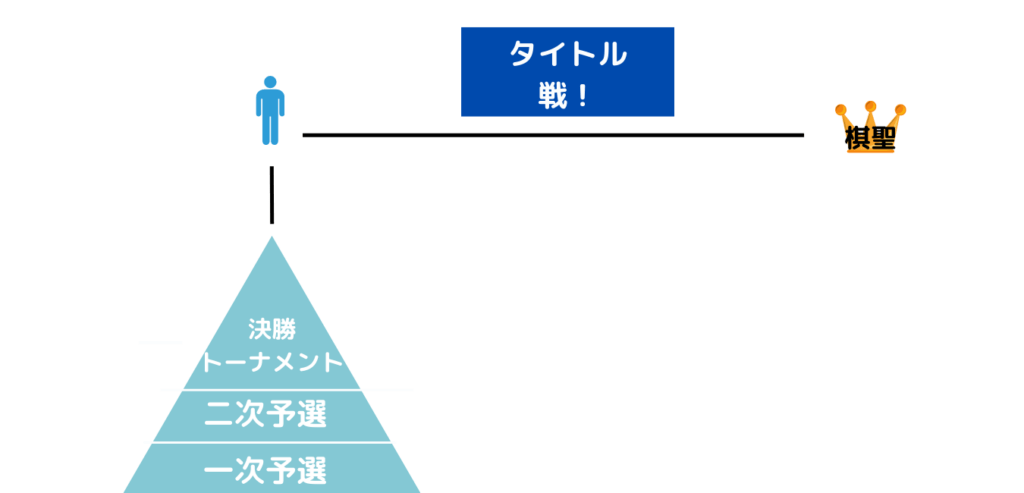

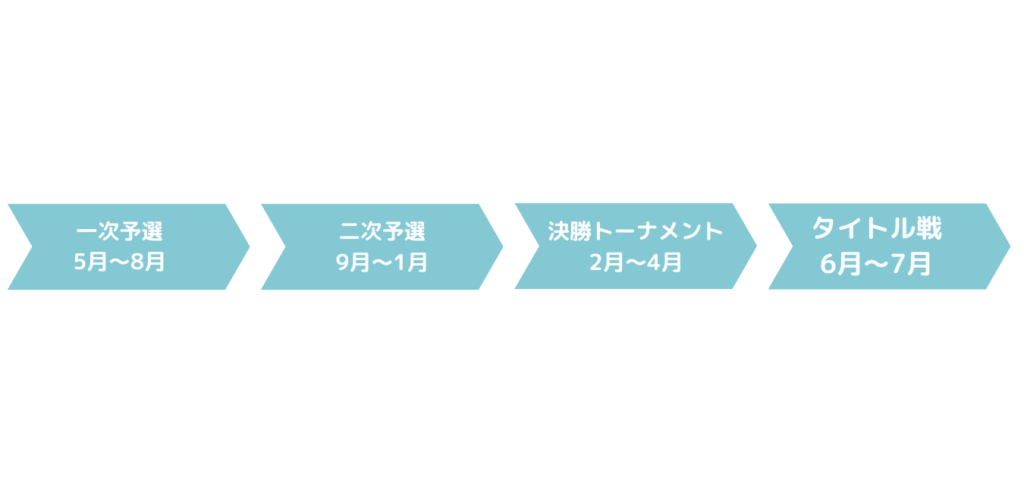

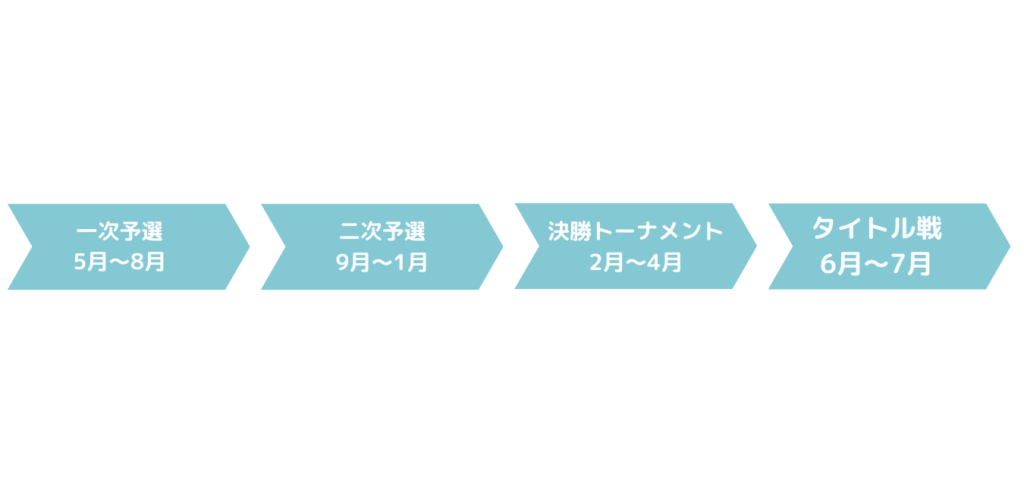

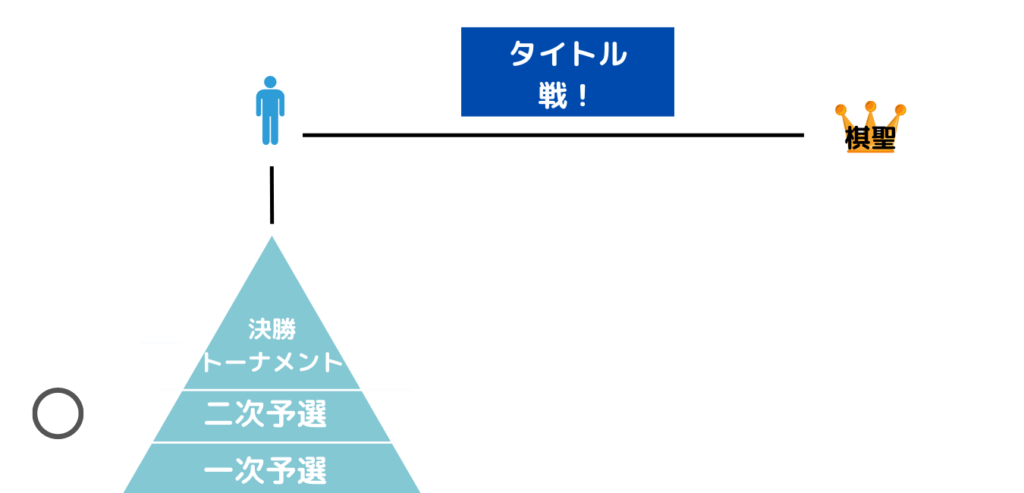

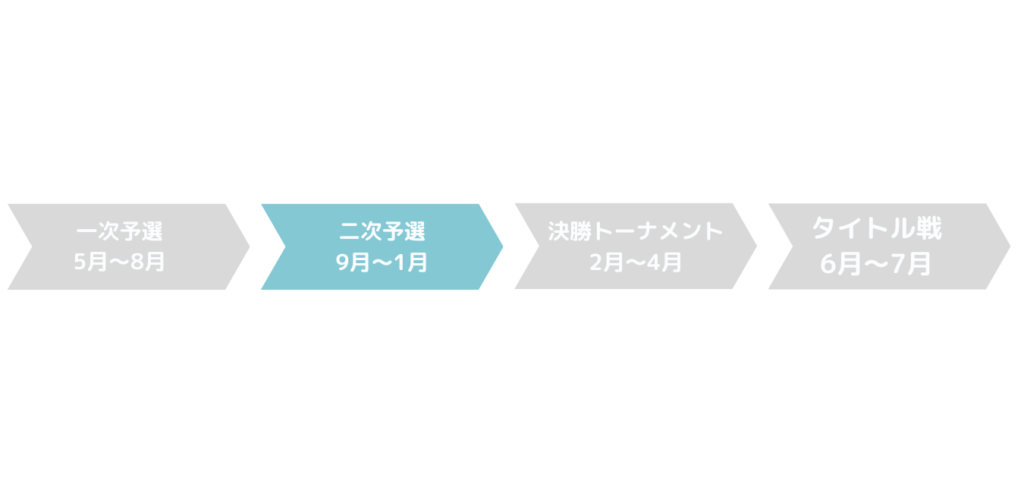

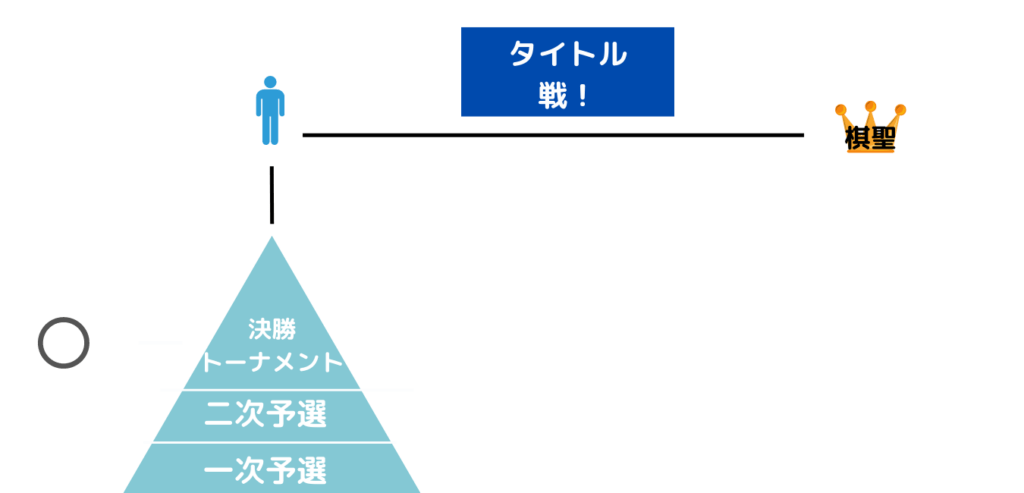

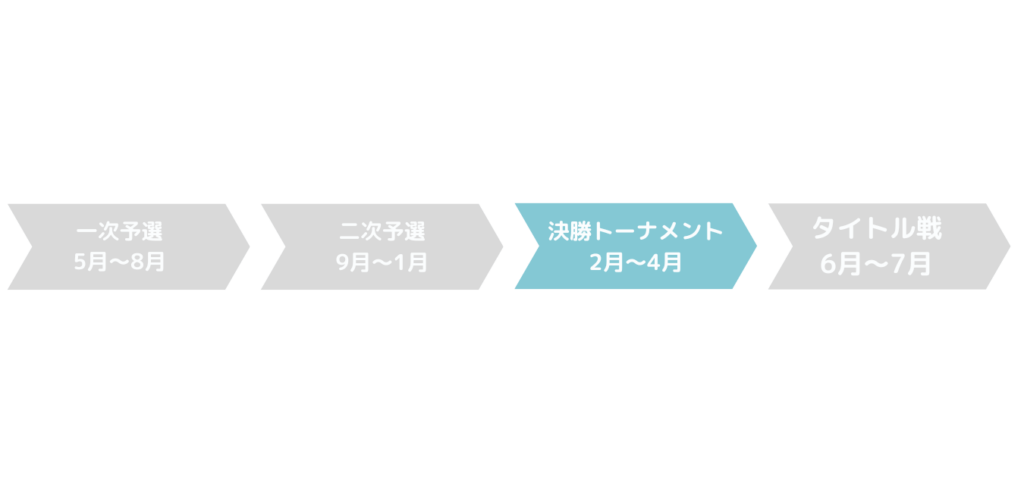

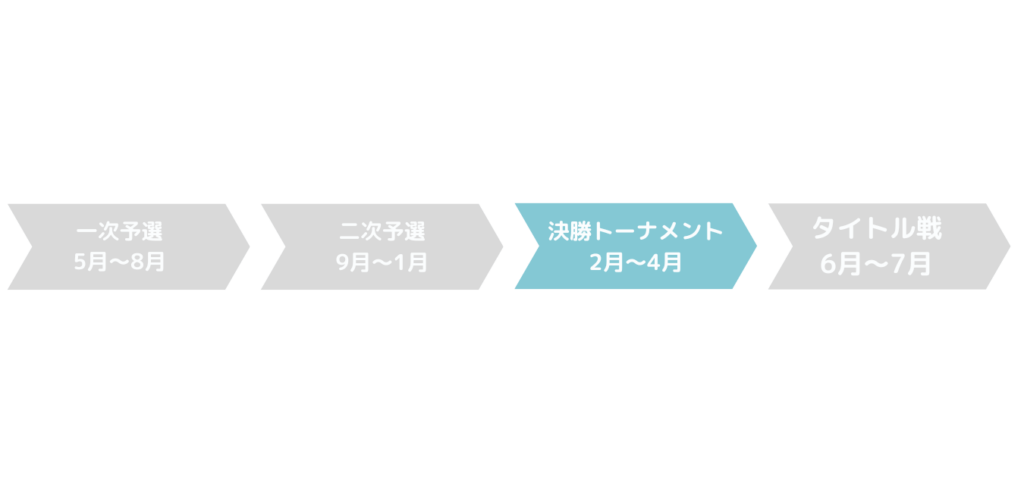

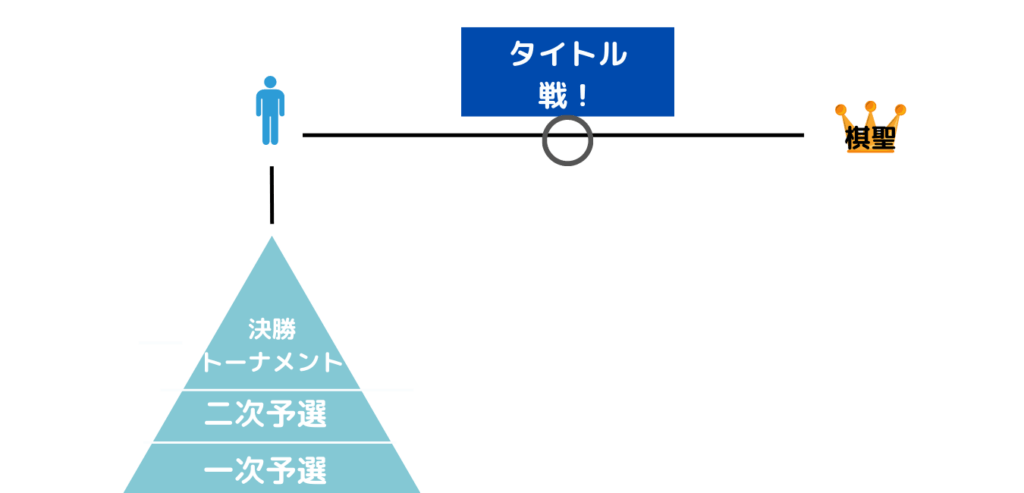

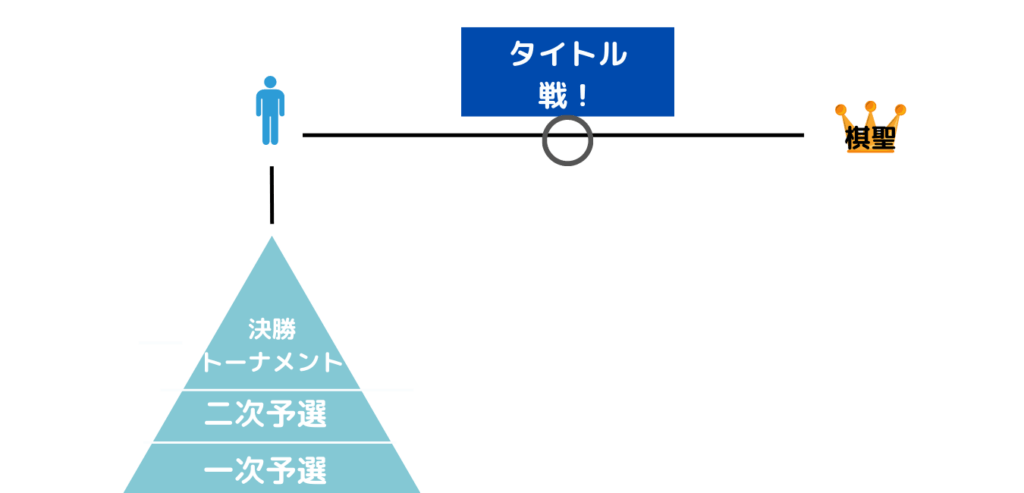

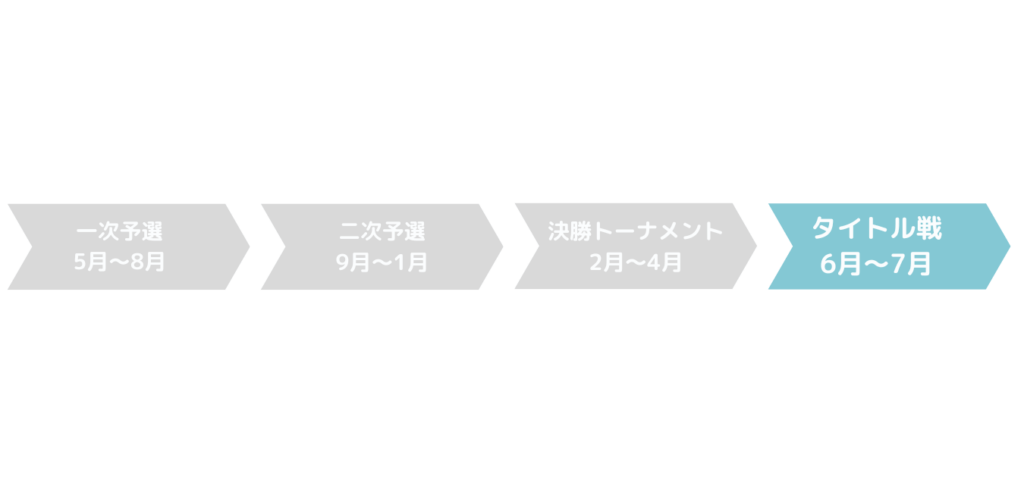

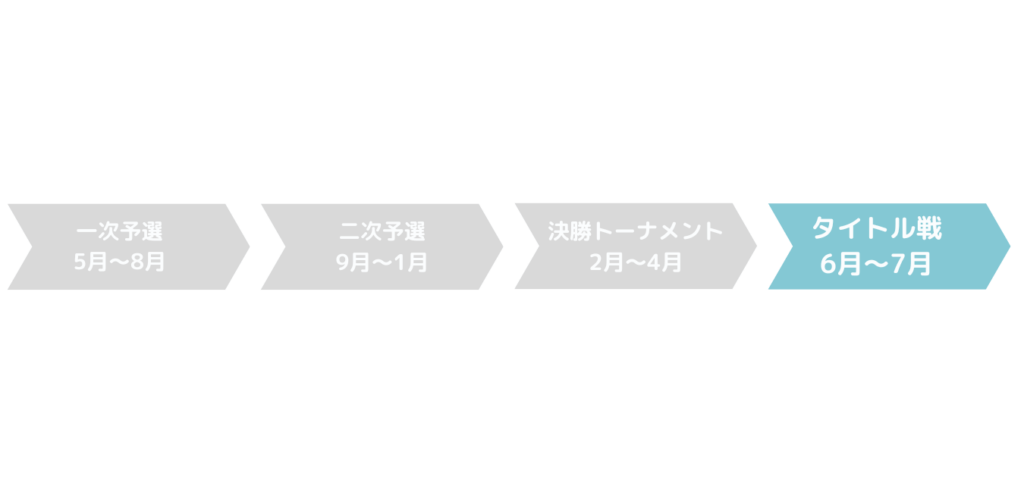

棋聖戦。タイトル挑戦・獲得までのロードマップ。

棋聖戦に参加できるのは誰?

どうすれば、タイトル戦に挑戦できるの?

持ち時間は?

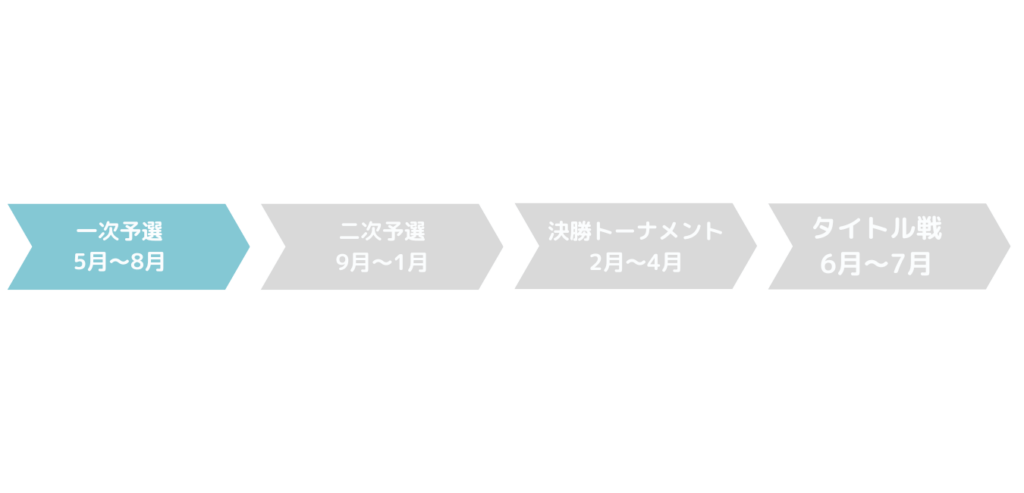

棋聖戦の開催形式は以下の通りとなっています。

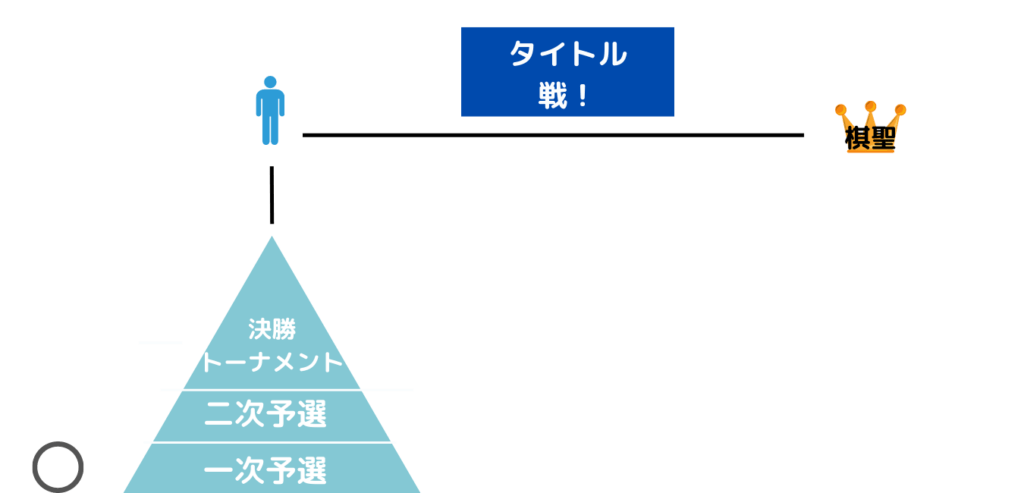

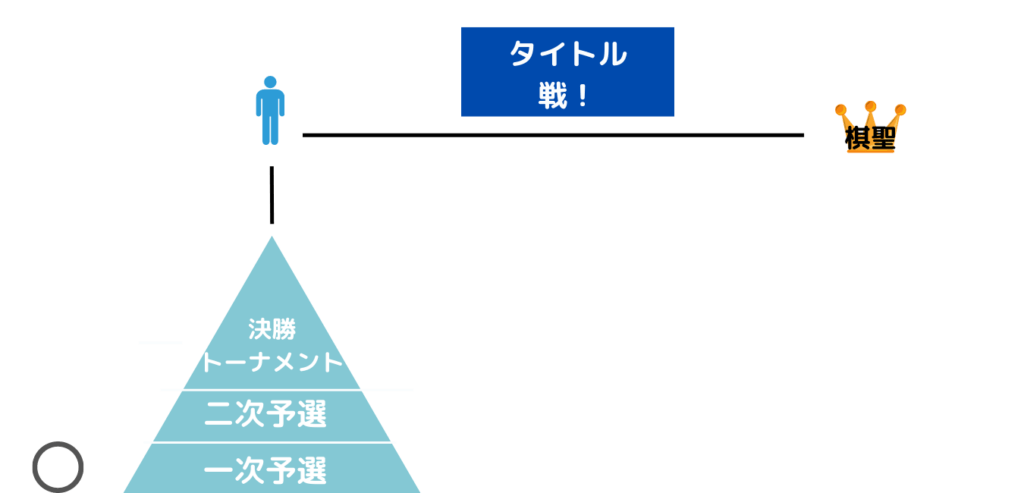

すべてを勝ち抜けばタイトル戦。わかりやすい開催方法です。

一次予選

開催時期:5月〜8月

シード者以外の順位戦C級1組以下の棋士と、女流棋士2人によりトーナメント形式で行われる。8人が二次予選に進む。なお、シード者以外の順位戦C級1組以下の棋士であっても、前期の戦績によっては二次予選からの出場となる場合がある。

引用元:wikipedia

一次予選は女流棋士も参加できるのね。

二次予選

開催時期:9月〜1月

一次予選の勝ち抜き者8人と、本戦シード者以外の棋士によりトーナメント形式で行われる。棋聖戦五番勝負出場経験者、前期決勝トーナメント進出者は、C級1組以下であっても二次予選からの出場となる。81期よりシード人数が変動することになり、勝ち抜け枠は8人以上で毎年変動するようになった。

引用元:wikipedia

持ち時間は各3時間。

つまり・・・。

決勝トーナメントは16人で行われる。決勝トーナメントから出場する先生以外をここで決める、ということだね。

そのとおりです!

決勝トーナメント

開催時期:2月〜4月

シード者4~8名(前期ベスト4以上(4名)+その他シード者(0~4名))、二次予選の勝ち抜き者8~12名、計16名が参加する。持ち時間は各4時間。

引用元:wikipedia

決勝トーナメント参加者は16名。

4回勝てば挑戦者ってことね!

おっしゃるとおりです!

タイトル戦

開催時期:6月〜7月

タイトル戦。いちばん盛り上がるよね!

はい。棋聖戦は五番勝負となっています。

棋聖と挑戦者が五番勝負を戦う。他のタイトル戦と同様、五番勝負は、全国各地の旅館・ホテルや料亭などで実施される。1996年以降、五番勝負のうち1局がホテルニューアワジで開催されることが恒例となっている。持ち時間は各4時間で、1日制である。

引用元:wikipedia

棋聖戦の歴史

棋聖戦っていつから始まっているの?

棋聖戦は、1962年にはじまりました。

歴史のある大会で、1962年から1994年までは年間2期タイトル戦が行われていました。

年間2期ってすごいね!

棋聖戦の歴代タイトルホルダー

うーん・・・。壮観。

連覇の時期と1期でタイトルホルダーが変わる時期。

いろいろな時期がありますね。

参考:wikipedia

棋聖戦の賞金

棋聖戦の賞金の対局料やタイトル料はどうなっているの?

日本将棋連盟の公式ページではタイトル料含め、賞金の記載がありません。公式からの発表があり次第、ご報告いたします。

まとめ

なるほど。棋聖戦の開催形式がわかったよ!

ありがとうございます。次の棋聖戦にどなたがなられるのか。目が離せませんね。

今後も棋聖戦について、追記していきます。棋聖戦について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。

最後まで読んでいただき有難うございました!

\ 楽しい記事がいっぱい! /