将子ちゃん

将子ちゃんNHK杯。日曜日の楽しみと言ったら、これよね!

はい。本記事では、NHK杯の開催形式、歴史、歴代タイトルホルダー、賞金についてまとめました。

よろしく!更新も期待しているね。

おまかせください!

※ 随時更新いたします。

- NHK杯の開催形式がバッチリわかります!

- NHK杯の歴史がわかります!

- NHK杯の歴代タイトルホルダーもお伝えします

- 将棋を観るのがもっと楽しくなります!!

それでは始めていきましょう!

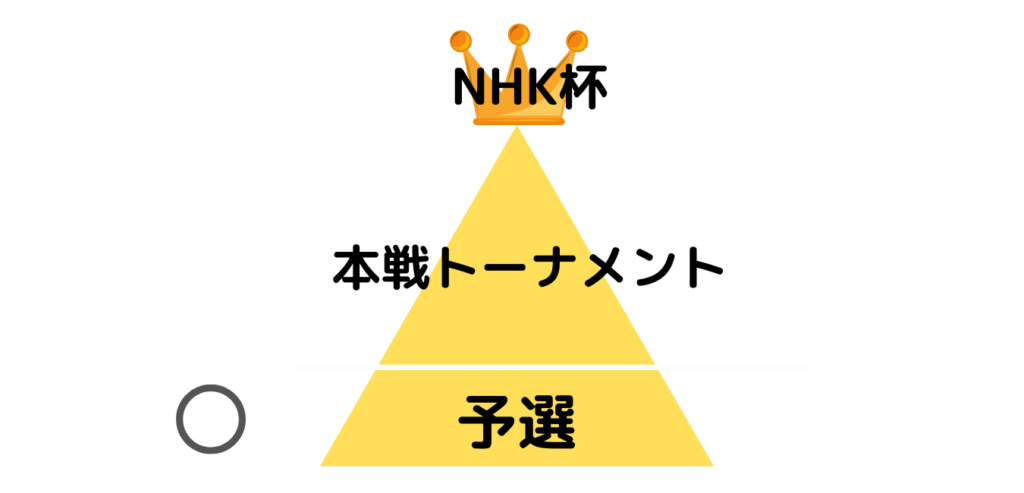

NHK杯。タイトル挑戦・獲得までのロードマップ。

NHK杯に参加できるのは誰?

どうすれば、タイトル戦に挑戦できるの?

持ち時間は?

NHK杯の開催形式は以下の通りとなっています。

トーナメントだけ!シンプルな構造です。

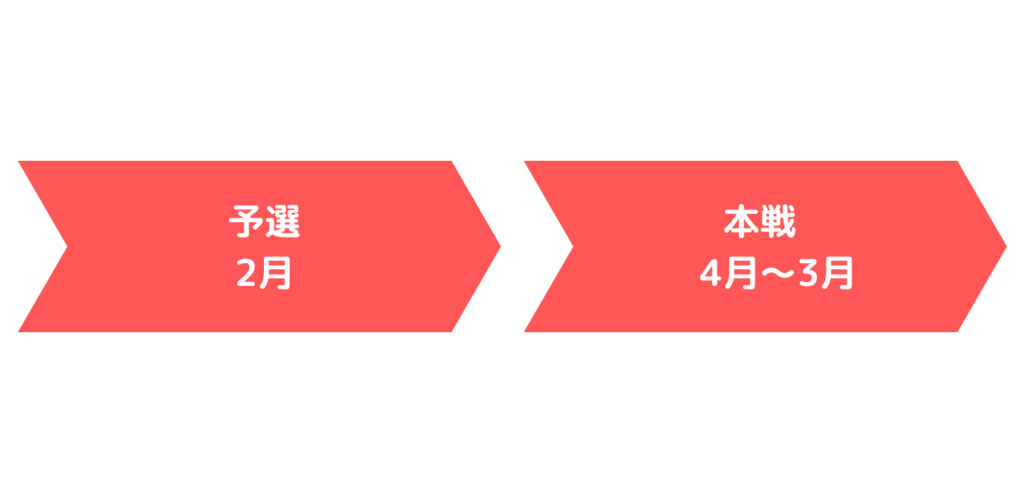

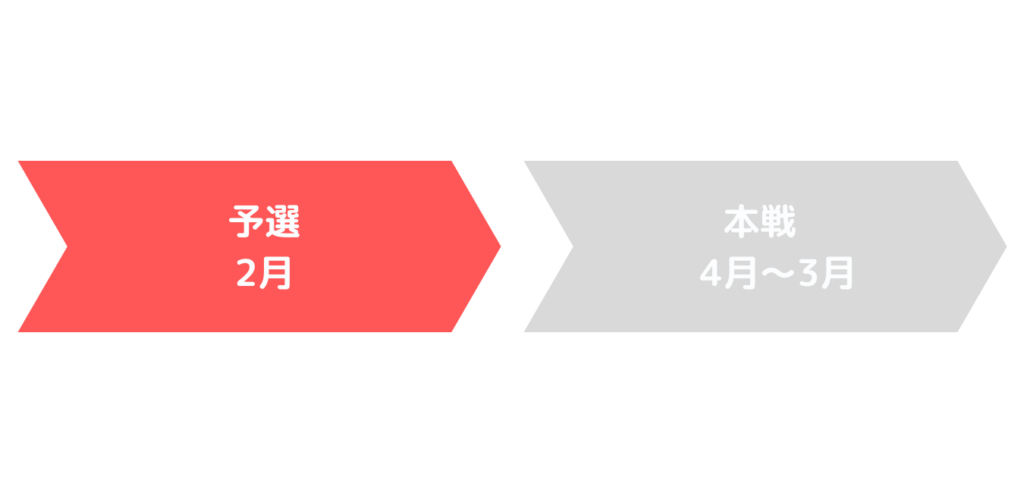

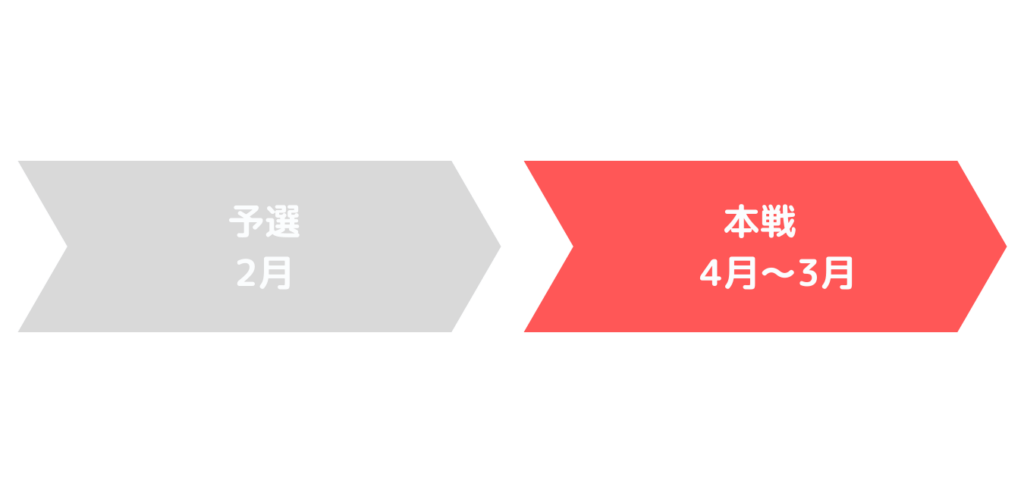

予選

開催時期:2月

NHK杯に予選があるって知らなかった。

確かに、テレビでの放映は本戦からですし、シード選手も多いですからね。ですが、予選から勝ち上がられた先生が本戦で活躍すると盛り上がります!

本戦シード以外の棋士は東西の将棋会館でトーナメント方式の予選を行い、勝ち残った18名(関東12名、関西6名)が本戦に出場する。予選は持ち時間各20分・切れると一手30秒の早指し戦を1日3局(棋士によっては2局)行なう。

引用元:wikipedia

女流棋士の先生の本選出場者を決める予選は、上のものとは別のものとなります。

ふむふむ・・・。

本戦に出場する女流棋士1名は、前年12月末時点の女流タイトル保持者で行う、出場女流棋士決定戦(NHK杯のうち、これのみ非公式戦)の勝者である。出場女流棋士決定戦の決勝・準決勝などは本戦と同じ対局場で行われ、毎期のNHK杯決勝戦が放映された後の3月下旬に、NHK杯と将棋フォーカスの時間枠(日曜日の10時 – 12時)で放映される。

引用元:wikipedia

本戦トーナメント

開催時期:4月〜3月

本戦!テレビで観られる対局ね!

はい。NHK杯は、放映時間内に対局が終わることが多い設定になっているかと思います。感想戦を楽しみにされている方にとっては嬉しいですよね!

先後(先手・後手)の決定は全局振り駒で行う。

引用元:wikipedia

持ち時間は各10分(対局時計使用)で、それを使い切ると1手30秒未満となる。ただし、秒読みに入ってから1分単位で合計10回の「考慮時間」をそれぞれ使用できる。

NHK杯の歴史

NHK杯っていつから始まっているの?

第一回NHK杯は1951年に開催されました。

最初は、ラジオ放送。ついで白黒テレビ放送になり、カラーテレビ放送となったのは、1976年からです。

参加人数はどんどん増えていったのかな?

そのとおりです!

8人→16人→26人から50人前後に増えていきました。

その中で、女流棋士の参加や時代に沿った形でレギュレーションを変化させながら、現在まで続いています。

NHK杯の歴代タイトルホルダー

トーナメント戦なだけに、他の棋戦と比べて連覇はすくないね。

はい。参加棋士も年々増えていますし、連覇は難しいと思います。その中、羽生善治九段の4連覇。通算 11期。永世NHK杯の称号は驚きです。

参考:wikipedia

NHK杯の賞金

NHK杯の賞金の対局料やタイトル料はどうなっているの?

日本将棋連盟の公式ページではタイトル料含め、賞金の記載がありません。公式からの発表があり次第、ご報告いたします。

まとめ

なるほど。NHK杯の開催形式がわかったよ!

ありがとうございます。次のNHK杯にどなたがなられるのか。目が離せませんね。

今後もNHK杯について、追記していきます。NHK杯について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。

最後まで読んでいただき有難うございました!

\ 楽しい記事がいっぱい! /